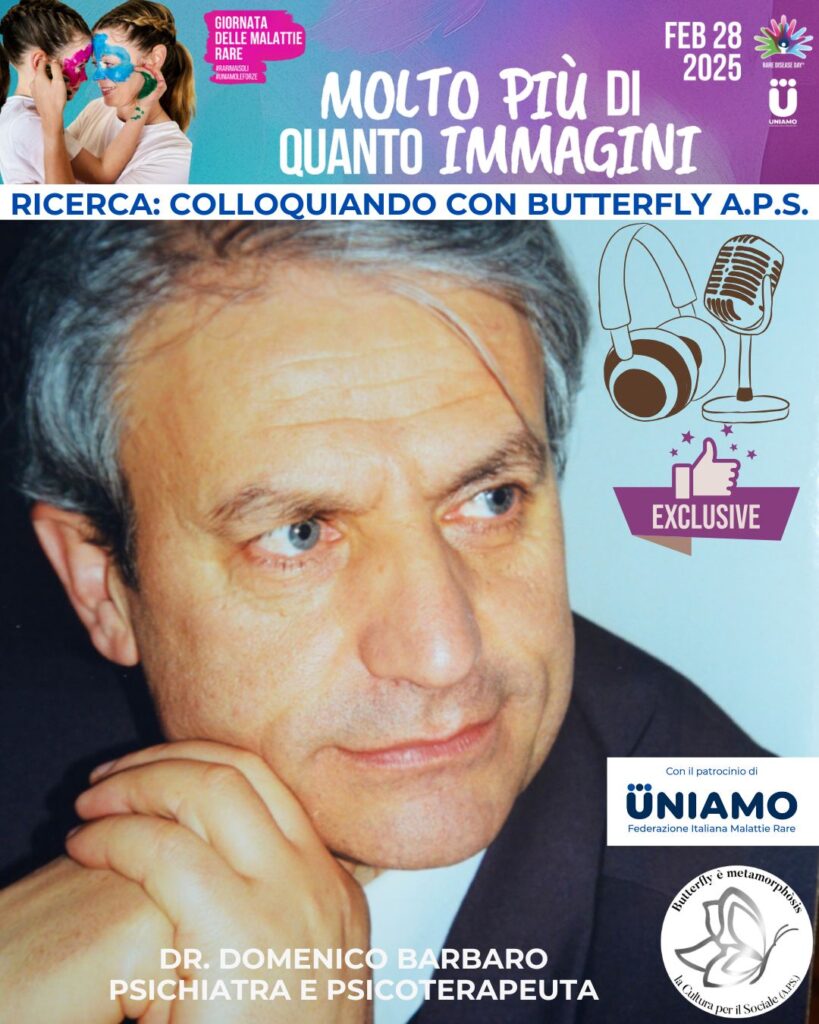

Intervista al Dott. Barbaro, Psichiatra e Psicoterapeuta

Di origine calabrese, dopo aver fatto gli studi superiori si trasferisce a Roma dove consegue la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università “La sapienza”. Successiva specializzazione in Psichiatria presso l’Università Federico II di Napoli. Da oltre 40 anni vive e lavora a Isernia dove esercita l’attività di Psichiatria clinico e psicoterapeuta.

Per circa un ventennio ha diretto il Servizio delle dipendenze patologiche di Isernia-Venafro dedicandosi preliminarmente ad attività di prevenzione e di trattamento del disagio giovanile. Ha fatto parte in questa veste della Consulta Nazionale delle tossicodipendenze istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

All’interno del mondo scolastico ha partecipato come formatore a numerosi corsi di aggiornamento dei docenti oltre ad offrire consulenza nei CIC degli istituti superiori della Provincia.

Andando oltre la nota definizione della locuzione “ricerca scientifica”, potrebbe darci una sua “personale definizione”?

La ricerca scientifica ha di per sé un senso sufficientemente univoco in quanto fa riferimento ad un’attività che ricercatori e scienziati svolgono al fine di scoprire, ed interpretare fenomeni ed eventi per poi riprodurli sperimentalmente applicandone principi e proprietà. In un senso più estensivo e più attinente alla mia attività professionale è ricerca anche l’osservazione di una popolazione interessata da una specifica patologia su cui formulare un giudizio diagnostico sulla base di cluster di sintomi e desumendo l’efficacia dei trattamenti dall’evidenza clinica della risposta.

In base alla Sua esperienza: quali sono le competenze principali che oggi deve avere un giovane ricercatore in psichiatria?

Un ricercatore nell’ambito della psichiatria coincide fondamentalmente con un ricercatore nell’ambito delle neuroscienze. Le competenze di base che deve possedere sono pertanto correlate alle conoscenze delle patologie organiche e psichiche del SNC. L’estensione del campo di interesse vincola alla definizione di specifiche aree su cui lavorare con ambiti limitati a singole espressioni patologiche.

In base alla Sua esperienza: quali sono gli ostacoli maggiori che affronta oggi un ricercatore?

L’ostacolo maggiore che affronta oggi un ricercatore più in Italia che all’estero è la scarsità di investimenti nella ricerca, per cui ci sono scarsità di mezzi e scarsi compensi che spesso provocano demotivazione e burn out degli operatori.

Potrebbe riassumere in breve quali sono stati secondo lei i successi maggiori della ricerca (nel suo ambito) negli ultimi 10 anni?

I maggiori successi in ambito psichiatrico riguardano l’area della farmacologia. Nuovi neurolettici, nuovi antidepressivi e nuovi ansiolitici di maggiore efficacia.

Nella sua esperienza di psicoterapeuta ha mai avuto occasione di prendere in carico pazienti affetti da malattie rare? In caso di risposta affermativa, le vorremmo chiedere di condividere brevemente con noi qualche osservazione, che ritiene possa essere utile alla nostra comunità.

Nella mia esperienza di psicoterapeuta non ho avuto mai occasione di prendere in carico pazienti con malattie rare. Ciò non vuol dire che non esistano casi di comorbilità con tali patologie. Spesso il quadro clinico delle malattie rare è talmente rilevante da oscurare marginali manifestazioni di tipo psichico.

Molti pazienti rari non possono prescindere dall’essere affiancati da un medico psichiatra per complicanze derivate dalla patologia stessa, ma a nostro parere tutti i pazienti affetti da patologia rara dovrebbero essere seguiti e ricevere un supporto. Le MR sono per la maggior parte multisistemiche, degenerative e nei casi migliori croniche, riteniamo, quindi che all’interno dell’équipe multidisciplinare dovrebbe sempre essere presente un medico con la sua specialistica. Alla diagnosi la vita dei pazienti viene letteralmente stravolta e spesso ne deriva isolamento.

La Cultura man mano sta cambiando, ma molto lentamente e ad oggi, ancora la consulenza psichiatrica / psicologica non è prevista di default in moltissimi casi. La Comunità dei Rari si adopera molto nel sensibilizzare gli enti e le istituzioni preposte ma ancora sembra essere molto faticoso far comprendere quanto sia importante curare la mente e il corpo in tandem per una miglior qualità di vita del paziente, anche la dove il disagio o la malattia mentale non sono “immediatamente” visibili.

Vorrei avere una sua opinione in merito.

In ambito psichiatrico in generale dovrebbe essere data maggiore importanza e maggiore attenzione alle dinamiche emotive che coinvolgono i familiari dei pazienti. Nel caso delle malattie rare questa attenzione dovrebbe essere routinaria e ben strutturata perché indubbiamente il carico emozionale dei pazienti e dei contesti familiari è talmente elevato da essere considerato parte integrante dell’intera offerta prestazionale sanitaria.

Quali sono le principali sfide che ha affrontato nella sua carriera? (in merito alla ricerca)

Una delle principali sfide nell’ambito delle patologie psichiatriche è quella di riuscire ad ottenere delle definizioni diagnostiche puntuali e idonee ad organizzare studi approfonditi e ampliamento della ricerca. Nella mia esperienza le difficoltà fanno dunque riferimento all’inquadramento diagnostico considerato che ogni paziente ha una sua specificità che non consente talvolta una definizione univoca. Spesso una terapia ex adiuvantibus può agevolarne il compito.

Ritiene sia importante il networking con altri ricercatori? In che misura?

In materia di psicopatologia clinica purtroppo il networking con ricercatori è molto limitato a motivo della specificità delle linee di ricerca e della necessità di risposte immediate ai bisogni del paziente. Tuttavia, all’interno di congressi ed eventi scientifici esiste un’ottima comunicazione sulle caratteristiche delle varie molecole e sulla loro risposta clinica attraverso studi statistici e di metanalisi.

Ritiene che sia un valore aggiunto coinvolgere pazienti e associazioni nei processi di ricerca? Noi riteniamo che le expertise di: pazienti, familiari e caregiver siano determinanti per un ricercatore. Qual è la sua opinione in merito?

Il coinvolgimento di familiari e caregiver lo ritengo estremamente importante nei lavori di ricerca particolarmente per ottenere osservazioni e feedback sulla risposta clinica delle terapie messe in atto e sugli eventuali fenomeni avversi che si possono rilevare. Queste conoscenze sono determinanti ai fini delle indagini epidemiologiche che ne possono derivare e della formulazione di protocolli specifici per le varie forme patologiche.

Se non si ha familiarità con “il mondo dei rari”, spesso si è portati a pensare che sia una realtà molto distante da noi e questo pensiero riguarda anche la ricerca scientifica, approccio che la collettività non ha ad esempio rispetto alla ricerca che riguarda altre patologie, invalidanti ed aggressive ma molto più diffuse e note.

Molti non sanno che la RICERCA sulle MR in parte si sovrappone a quella applicata ad altre patologie più comuni (seppur ovviamente con delle peculiarità); e probabilmente sfugge ai più, che i risultati prodotti dalla RICERCA sono patrimonio comune in quanto le sue applicazioni possono riguardare campi diversi e non solo nello specifico quello delle MR.

Qual è la sua opinione in merito? Ritiene che la divulgazione e la comunicazione in merito giochino un ruolo importante?

Assolutamente si. Spesso la ricerca sulle malattie rare ha consentito più puntuali applicazioni a patologie più comuni. Ritengo che esista oggi un crescente interesse per le malattie rare con lo sviluppo della genetica e dell’ingegneria molecolare che hanno dischiuso orizzonti nuovi anche sul versante dell’intervento terapeutico e nel futuro potranno addirittura consentire risposte risolutive almeno ad alcune malattie rare.

Tenendo conto della premessa alla precedente domanda, avendo ben chiaro che la domanda, per ovvi motivi di brevità è troppo vaga (mi scuso), in quanto le MR ad oggi conosciute sono tra le 6 mila e le 8 mila e ciascuna di esse con le sue peculiarità, ne deriva quindi che non possiamo parlare in generale di MR…ma “Il Medico” dovrà specializzarsi…

Ma, in linea di principio, qual è il suggerimento per un giovane ricercatore in psichiatria che vuole dedicarsi ai pazienti affetti da patologie rare?

Un ricercatore che svolga la sua ricerca nell’ambito psichiatrico deve porsi davanti alle malattie rare in atteggiamento di apertura verso le manifestazioni emozionali che coinvolgono pazienti e contesti familiari preoccupandosi di modulare le loro risposte emotive attraverso percorsi psicoterapici dedicati. Superfluo aggiungere che in taluni casi potrebbe configurarsi la necessità di integrare l’intervento con un eventuale supporto farmacologico.

Se desidera aggiungere un suo pensiero a conclusione ne sarei onorata

La sensibilizzazione in atto dell’intera società verso un vasto capitolo della medicina che finora era stato pressoché ignorato e che attiene alle malattie rare costituisce un doveroso richiamo rivolto particolarmente alla comunità scientifica nell’intento di utilizzare metodologie e tecnologie nuove atte a svelare patogenesi e definizione dei vari quadri clinici di tali patologie. Spesso i presidi farmacologici hanno costi elevati e vengono così riservati esclusivamente a persone che riescono ad entrare in particolari circuiti creando ingiuste disparità di trattamento. In molti casi comunque non esistono allo stato risposte terapeutiche. Da qui la necessità di una politica di investimento di risorse congrue per alimentare la ricerca e giungere ad obiettivi concreti. Recenti conquiste in questo ambito sono incoraggianti ed impongono di proseguire in questa direzione perché la salute è un bene di tutti e va tutelata in tutte le forme. Il dato incontrovertibile è che la ricerca ha necessariamente dei costi ed è dovere di tutti concorrere a potenziarla ed estenderla in un clima di assoluta cooperazione internazionale.

… è dalla sofferenza, soprattutto quella psichica, che si può trarre motivazione e ispirazione per sfidare coraggiosamente le mode effimere del nostro tempo, evitandone le insidie. È da là forse che bisogna partire per costruire ciascuno per sé un sano equilibrio interiore, prevenendo cause scatenanti o rinforzanti il disturbo mentale.

… l’obiettivo fondamentale è dunque la cultura del limite che sappia declinare l’umana fragilità nelle diverse e controverse vicissitudini dell’esistenza. Bisogna fare attenzione a non farsi penetrare dalla pedagogia dell’onnipotenza che i media profondono in tante forme.

Ritornare alla cultura del limite vuol dire assumere la propria fragilità come condizione inderogabile per incontrare l’altro nella reciprocità, che è requisito fondamentale per “vivere-insieme-nel-mondo”.