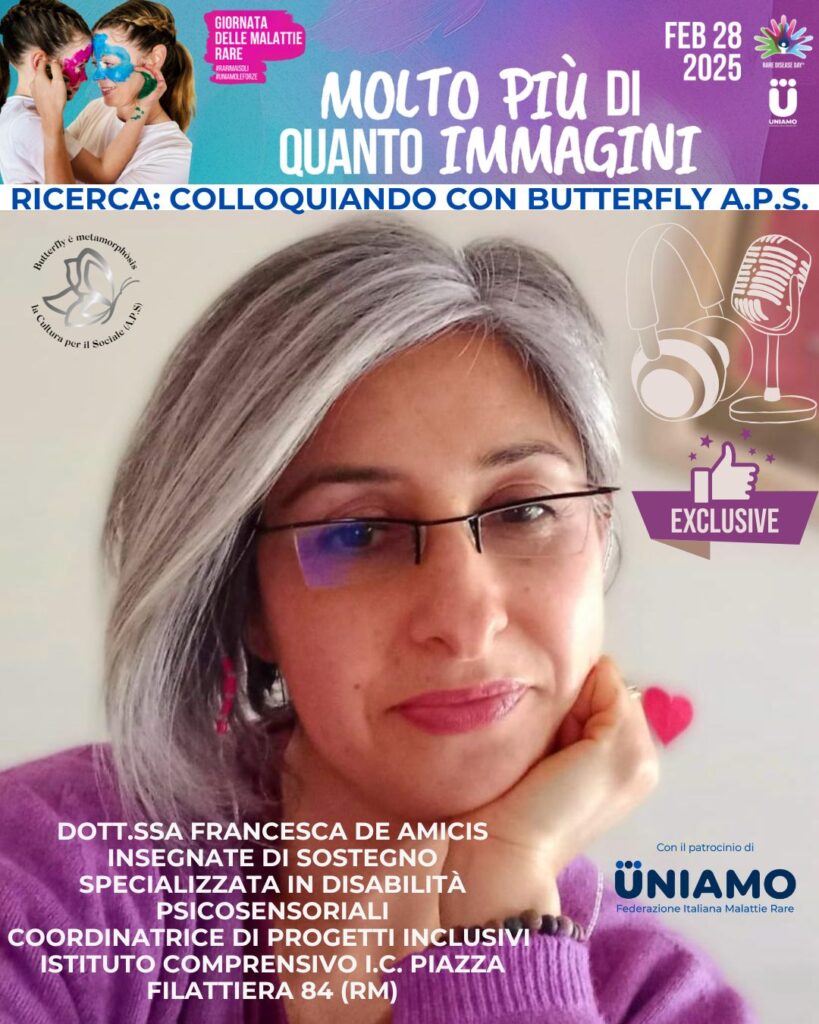

Intervista alla Prof.ssa Francesca De Amicis

Insegnante specializzata nel sostegno e nell’insegnamento dell’italiano L2, da anni si dedica alla disabilità psicosensoriale Coordinatrice del Progetto ESPLORARE PER COMUNICARE nella scuola secondaria di primo grado;

Il Progetto di ricerca – azione è caratterizzato dall’uso: della lingua dei segni, del braille, la CAA e tattilità, ha ricevuto il 4º RARE DISEASES AWARD, categoria inclusione, conferito da UNIAMO lo scorso 2024.

Da sempre innamorata dei libri e della lettura, si occupa di letteratura accessibile con particolare attenzione all’albo illustrato tattile

Attraverso vari percorsi inclusivi promuove una didattica innovativa soprattutto nel campo della linguistica in collaborazione con diversi enti

Il Suo Sostegno e il Suo Sentire: dar Voce a chi Non ne Ha e quindi l’impegno costante nella ricerca degli strumenti più adeguati ad una comunicazione accessibile

Andando oltre la nota definizione della locuzione “ricerca scientifica”, potrebbe darci una sua “personale definizione”? In base alla sua esperienza cosa intende “Lei per Ricerca”!?

Per me la ricerca è strettamente legata alla creatività, all’intuito e alla formazione. Per me la ricerca è un percorso ramificato, cooperativo, interconnesso e interagito. Per me ricerca vuol dire innanzi tutto osservare, trovare criticità e potenzialità, definire dei nodi cruciali attorno a cui agire, pianificare un modus operandi per procedere e applicarlo, poi riflettere su quanto è stato fatto e, possibilmente, creare un modello replicabile da diffondere.

Sovente nel gergo più popolare, conversando al di fuori del contesto scientifico si associa alla ricerca scientifica immediatamente la sperimentazione di nuovi farmaci e terapie farmacologiche, non pensando sia estesa a qualunque ambito della conoscenza e dell’esperienza umana. La sua formazione e professionalità mi consentono approfondire questo aspetto di grande rilevanza generale e significativo parlando di MR. Uno dei miei obiettivi è proprio quello di parlare di Ricerca a 360° nella sua più ampia accezione. Secondo lei, per quale motivo, si inciampa, per così dire, in questo limite? È una questione culturale? Di conoscenza? Di informazione e/o comunicazione? Altro…

Il limite è in tutte queste cose che lei dice. Ci si sta lavorando da alcuni anni, ma questa situazione rappresenta una vera sfida. Purtroppo per decenni la disabilità è stata trattata dal punto di vista prevalentemente clinico, senza tener presenti altri parametri. Questa visione è stata spesso schiacciante rispetto alla dimensione educativa e sociale.

Fortunatamente, con le nuove proposte dell’OMS, è stato messo al centro il valore della “persona” a 360°, ed è stata accesa una luce sulla sua interazione con l’ambiente. Questo presupposto ci aiuterà in futuro ad allargare gli orizzonti, ma ci vorrà del tempo.

Facendo riferimento agli ambiti che la riguardano e alla sua professione: in qualità di insegnante nel sostegno, specializzata in linguaggi e letteratura accessibili e in una didattica inclusiva ed innovativa; quali sono stati e/o sono gli ostacoli maggiori che ha incontrato durante i suoi progetti di ricerca? E quale la più grande soddisfazione?

Gli ostacoli sono stati diversi: la mancanza di fondi per gli acquisti necessari, la mancanza di materiale… Ma una mancanza mi ha colpito in particolare: il tempo dedicato alla co-progettazione con i colleghi. Il contratto nazionale degli insegnanti della scuola secondaria e la maggior parte dei contratti delle cooperative del personale educativo non riconoscono un tempo di lavoro da remoto. Si tratta di un meccanismo molto ingenuo e pericoloso, perché porta ognuno ad andare naturalmente per la sua strada, con effetti nefasti per la didattica.

La più grande soddisfazione è stata accorgermi quasi un anno fa che dai semi erano nate delle piantine. Durante un piccolo laboratorio con un gruppetto della mia classe, alcuni ragazzi e ragazze hanno condiviso il loro punto di vista sulla disabilità, sull’inclusione, sul loro compagno disabile. Nelle loro parole ho sentito un’autenticità e un’energia che mi hanno davvero colpita. Ho capito in quel momento che la semina educativa stava fiorendo e che dovevo andare avanti.

Nell’intimità di quel piccolo gruppo, lontano da qualunque riflettore, mettendomi nell’ascolto attivo, ho potuto accogliere delle piccole rivelazioni.

Avendo l’occasione di rivolgere un appello agli enti e alle istituzioni preposte quali sono le tre carenze principali che le hanno impedito e/o le impediscono di promuovere al meglio i suoi progetti ed ampliare la ricerca applicata necessaria?

Creare un sistema agile di interconnessione tra la scuola e i centri di ricerca. Ciò che a scuola si fa e vive si dovrebbe rielaborare e organizzare nella ricerca e viceversa. Bisognerebbe creare un interscambio capillare, ben distribuito su tutto il paese e realmente funzionante.

Creare strutture adeguate. Spesso nelle scuole mancano gli spazi: aule libere da adattare a più usi, spazi di aggregazione, luoghi specifici… Lì dove questi spazi sono presenti, purtroppo a volte sono fatiscenti. I piccoli malfunzionamenti, di per sé risolvibili in poco tempo, diventano spesso dei gravi danni proprio perché non vengono subito sanati. I problemi piccoli diventano enormi.

Rinnovare la formazione di tutto il personale scolastico, docenti e ATA, ricordando il mandato della scuola odierna e ideando dei modus operandi concreti per lavorare in sinergia.

Occorre con urgenza fare chiarezza sulla natura dell’inclusione: molto spesso aleggia un’idea distorta, di accoglienza indiscriminata e quasi impotente. Questa visione è foriera di gravi malintesi e può portare a imponenti sabotaggi educativi e didattici.

Noi sappiamo quanto sia di vitale importanza investire nell’istruzione inclusiva ed accessibile conseguentemente nella sperimentazione e la ricerca per migliorare la qualità di vita dei nostri ragazzi, dare loro speranza nel futuro, dare loro opportunità; ma in merito c’è ancora miopia, forse anche presbiopia… Azzardo, nel fare alcune ipotesi:

- c’è una collettività non consapevole del ruolo e dell’importanza che ha una figura professionale come lei!?

- si ha un’idea “un po’ confusa” della disabilità?!

- si abusa molto dei termini inclusività e accessibilità, ma poi quando si tratta di istruzione non è tra le priorità di oggi e forse tra gli obiettivi del domani?!

- forse sono una serie di concause? O vuole azzardare lei delle ipotesi?

C’è una situazione molto contrastante: le famiglie dei bambini/ragazzi disabili si sentono spesso abbandonate a loro stesse; quelli che dovrebbero essere dei diritti, dunque dei punti di partenza, diventano ingiustamente delle mete da conquistare ad alto prezzo. Queste famiglie inascoltate riversano sulla scuola aspettative molto elevate, che contrastano con quel che realmente la scuola può fornire. Per cui si generano situazioni logoranti per ambo le parti, e diventano un vero insuccesso per gli studenti e le studentesse.

Credo che la soluzione sia una reale rete di lavoro: senza la cooperazione con gli enti territoriali la scuola non può farcela, l’inclusione non può realizzarsi. Se le famiglie si sentono ascoltate da più parti e se queste parti lavorano nella stessa direzione, il lavoro educativo ha molte più probabilità di riuscita.

So che da diversi anni si occupa di disabilità psicosensoriale, ed ha coordinato Esplorare per comunicare, un progetto di ricerca-azione presso una scuola media di Roma. Il progetto è caratterizzato dall’uso di Lingua dei segni, braille, CAA e tattilità, e lo scorso novembre ha ricevuto il premio del 4° Rare Diseases Award, conferito da Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare per la categoria Inclusione e Integrazione. Un progetto molto ambizioso ed ampio che ha richiesto: tempo, ricerca, competenze, studio. Un progetto di successo che merita di essere condiviso ed esportato in altre scuole.

Vorrei in breve approfondire con lei alcuni punti:

- Esplorare per comunicare è un progetto molto articolato: qual è stata la fase più impegnativa della ricerca: quella fondamentale, applicata o di sviluppo?

- se altre scuole volessero replicare il progetto; a suo parere quale sarebbe l’ostacolo maggiore: trovare tempo, fondi, risorse o strumenti?

- quando il progetto ha preso forma, ha visto i primi germogli e poi ha dato i suoi frutti, qual è stata la sua più grande soddisfazione?

- ogni progetto può essere migliorato e/o implementato; ritiene ci siano aspetti di esso perfettibili? Nel caso, quali? E quali le eventuali sue necessità per apportare tali migliorie?

- per un ricercatore l’attività di networking, oggi più che mai è fondamentale; fare rete per uno scambio e una condivisione di esperienza ed informazioni è prioritario; ha già valutato come condividere linee guida con altri istituti e creare un network con colleghi di altre scuole?

Esplorare per comunicare è un progetto nato dal mio iniziale smarrimento di fronte alla disabilità complessa, ma anche dall’entusiasmo di trovare soluzioni insieme ad altre persone, mettendo insieme professionalità differenti.

Il momento più difficile è stato quello iniziale che ha significato per me passare dall’idea del lavoro individuale al lavoro di squadra, attraverso il coordinamento del team di sostegno. È stato difficile perché ho sentito che doveva nascere qualcosa di inedito, che mi avrebbe richiesto uno sforzo, un’assunzione di rischi, l’esplorazione di quanto mi circondava.

Una soddisfazione molto plateale e anche divertente è stata in occasione del 4° Rare Diseases Award, assegnato al nostro progetto da Uniamo; il giorno della premiazione ero presente fisicamente a Firenze, durante il Forum Salute, la classe invece era in streaming da Roma;

è stato bellissimo aprire il collegamento, vedere i ragazzi sul grande schermo, ben vestiti, soddisfatti, concentrati. Sapevo che avrebbero dato non so cosa pur di essere a Firenze. Invece erano in classe, sereni e coinvolti.

Ho provato una soddisfazione che è andata oltre ed è diventata gratitudine…

Per quanto riguarda la replicabilità: il nostro progetto non è da riprodurre interamente. Si tratta infatti, di un insieme di azioni singole e interconnesse, al cui interno è possibile scegliere ciò di cui si necessita.

Ciò che si può migliorare in Esplorare per comunicare è la fase di sistematizzazione delle informazioni. Siamo giunti al terzo anno, mancano pochi mesi alla conclusione del ciclo, siamo infatti in una scuola secondaria di primo grado. Ora è tempo di creare dei modelli educativi con più consapevolezza. Questo però è un percorso molto faticoso da sostenere, soprattutto se si pensa che la sperimentazione didattica continua la sua corsa.

Ritengo sia bellissima la sua espressione: necessità di dar voce a chi non ne ha, riassume in modo eccellente il senso del suo lavoro, della sua dedizione e passione. Secondo lei, qual è la competenza e/o le competenze imprescindibili che deve avere un ricercatore / studioso che desidera occuparsi di disabilità psicosensoriale ed educazione linguistica?

Le competenze necessarie sono: l’umiltà, perché i successi sono lenti; la capacità di osservare persone e situazioni, perché senza non si può partire; il costante desiderio di mettersi in gioco, perché senza non si può imparare; il coraggio, perché è necessario intraprendere percorsi nuovi.

C’è un aspetto che ritiene particolarmente importante sul Tema Ricerca che desidera condividere?

Sì, vorrei invitare i miei colleghi a valorizzare i loro sforzi didattici raccontandoli, condividendoli e sistematizzandoli. Oramai sono convinta che la ricerca inizi dalla condivisione e miri alla creazione.

Riporto qui un pensiero con cui anni fa conclusi il mio anno di prova (proprio quello in cui diedi avvio al progetto):

È attraverso l’altro che supero me stesso